「ベーマガ」が映し出す

BEMANI黎明期と平成レトロの世界

今回のテーマは「マイコンBASICマガジン」(以下、「ベーマガ」)である。

当サイトでは、ビーマニシリーズ黎明期の研究を行っているが、ベーマガには音ゲー黎明期の貴重な史料が数多く掲載されていた。

パソコン雑誌とビートマニア…一見すると無関係に思えるが、実はベーマガはゲーム情報誌でもある。

そこで、今回はベーマガの記事を見ながら、当時の音楽ゲームに対する反応や、ゲーセンに対する空気感を調べていきたいと思う。

ベーマガとは?

ベーマガは2003年に休刊している雑誌であり、名前を聞いたことのない方が多いと思われる。そこで、まずはベーマガがどのような雑誌なのか説明しておこう。

ベーマガとは1982年に電波新聞社が創刊した雑誌である。「マイコンBASICマガジン」の「マイコン」とはマイクロコンピュータ(パソコン)のことで、「BASIC」とは当時普及していたプログラム言語である。つまり、パソコンのプログラムを扱った雑誌である。

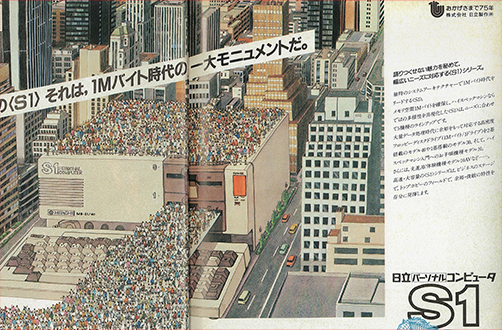

ベーマガ1985年10月号に掲載されていた「日立パーソナルコンピュータS1」の広告。メモリ1メガバイト(RAMは106キロバイト)を誇る当時のハイスペック機である。価格は128,000円(モニター別売)。

ベーマガでは、主にBASICを使ったゲームの作り方や、読者投稿の自作ゲームを扱っていた。読者は、掲載されたプログラムのコードを手入力する「写経」のような行為を通じて、プログラムの仕組みを学習していったのである。

ゲームから音楽再生まで様々なプログラムが投稿されていた目玉コーナー。「ゲームプログラマーの育成に対する多大なる貢献」が評価され、2010年にCEDEC AWARDS 2010(プログラミング・開発環境部門)の最優秀賞を受賞した。

選考理由

インターネット普及前の紙メディアのみの時代に、巨大なサンプル集として、多くのプログラマーの貴重な情報源となる。良心的な編集内容を通じて、ゲームプログラマーの育成に多大に貢献し、ゲーム業界の発展につなげた。

CEDEC AWARDS 2010 最優秀賞発表ページ

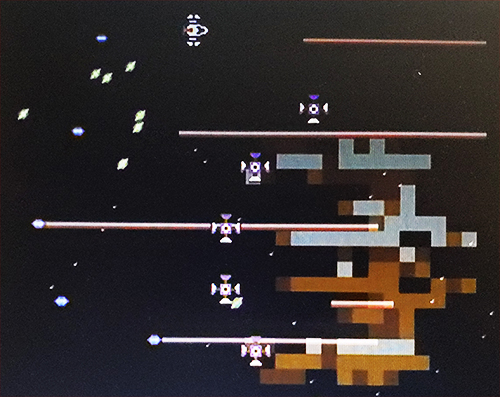

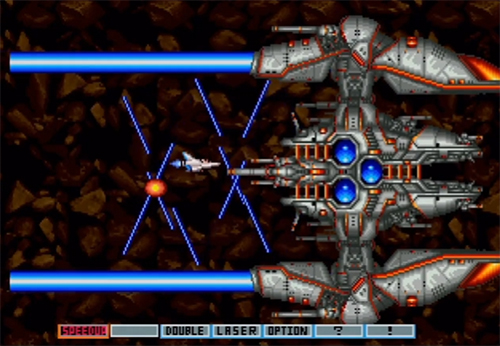

投稿プログラムの中には高度な技術を駆使したものもあった。上の画像「ZACNER II」はファミコン(ファミリーベーシック)でありながら、5個のオプション・長いレーザー・打ち返し弾を実装したグラディウス風のゲーム。作者のファミ兵衛よっしん氏は後に「超連射68k」を開発している。

ゲーム情報誌としてのベーマガ

ゲームプログラミングを扱う雑誌ということもあり、読者の多くはコンピューターゲームが好きなコアゲーマーだった。そのため、市販ゲームへの関心も高く、同誌には、家庭用ゲームやアーケードゲームなどのゲームの記事が数多く掲載されていた。

当時のゲーム雑誌は子供向けに作られたものが多かったが、同誌はプログラミング技術やゲームデザインといったコアな内容の記事も多く、ライター陣も後にゲーム業界等で活躍することになる。

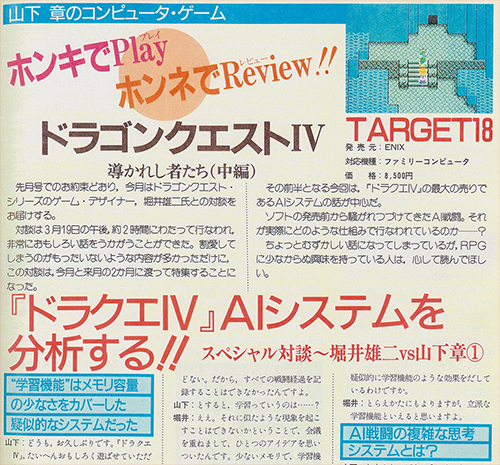

ベーマガ1990年4月号のドラクエIVレビュー記事。堀井雄二氏との対談で、AIのアルゴリズムについて深堀りしている。レビュアーの山下章氏は後にスタジオベントスタッフを設立し、攻略本「FFVII 解体新書」「アルティマニアシリーズ」等を手掛ける。

同誌のライターであり、「イースI~II」「世界樹の迷宮」等の音楽を手掛けた古代祐三氏のYoutubeチャンネル(※外部リンク 音声が流れます)。ベーマガという雑誌が当時どのような存在だったかが分かりやすく語られている。

ベーマガ1989年7月号。ドラゴンクエストIII~IVのプログラムを担当した内藤寬氏の記事。ブロックくずしゲームでボール反射の挙動に関するサンプルプログラムを紹介している。他にも学生の進路相談など様々な質問に回答していた。

ベーマガとBEMANI

稼働前からビートマニアに注目していた

ベーマガ誌上で音ゲーはどのように扱われていたのだろうか?

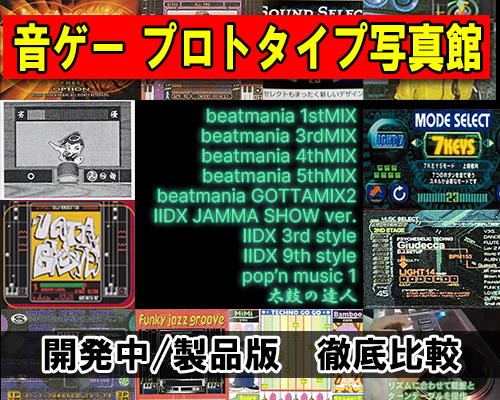

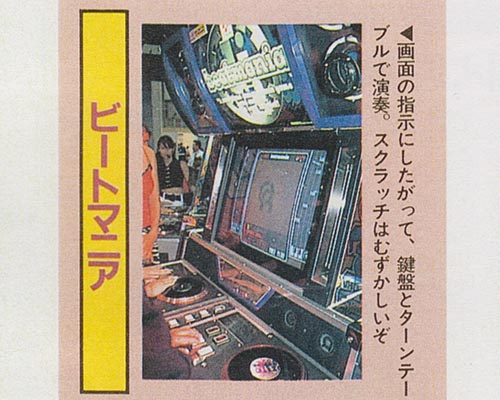

ベーマガに初めてビートマニアが掲載されたのは、1stMIX稼働直前の1997年12月号で、AMショー'97でビートマニアが初出展された様子を扱っている。。

このAMショー'97では、ほとんどのゲームメディアはビートマニアに注目しておらず、写真を掲載した雑誌はごくわずかだった(詳しくは以前の記事を参照下さい)。

ベーマガ1997年12月号に掲載されたAMショー'97版ビートマニア1stMIX。製品版とはターンテーブルの材質やグルーブゲージの仕様が異なる。

実用的なビートマニアの攻略記事を掲載

ビートマニア稼働後も、ベーマガは積極的に攻略情報を掲載している。

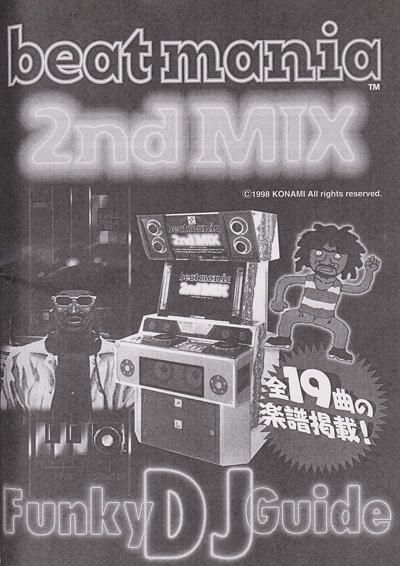

アーケードゲーム専門誌であるゲーメストが、初めてビートマニアの攻略記事を掲載した直後の1998年7月8日、ベーマガでは綴じ込み付録「beatmania 2ndMIX Funky DJ Guide」で、24ページに亘って2ndMIXの全譜面を掲載している。

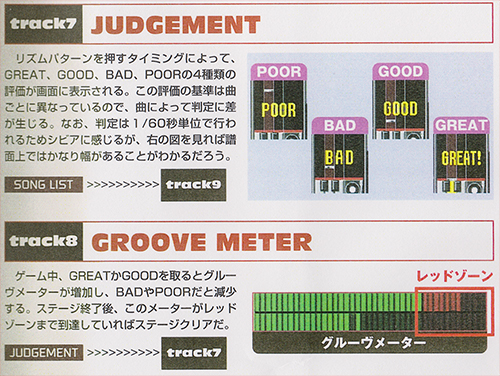

ベーマガ1998年8月号の付録小冊子。簡単なルールの説明・全譜面の掲載・隠し曲の出現条件が掲載されており、シンプルながら必要な情報を網羅した無駄のない出来になっている。

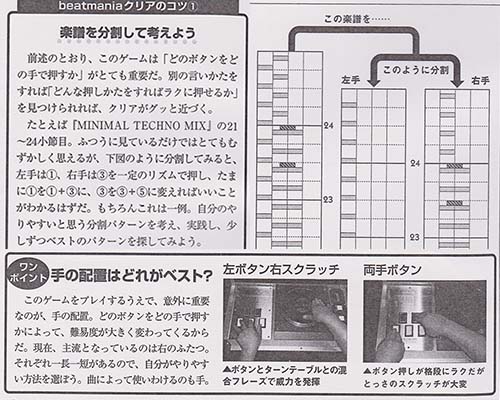

小冊子のコラムより。他誌では「リズムに乗って演奏するのがコツ」「左手の動きに右手がつられないように注意しよう」といった内容だった頃に、早くも「音ゲーの攻略記事は、譜面を載せて運指を解説すればいい」という結論に辿り着いている。

読者の投稿コーナーでの反応

ベーマガの人気コーナー「読者の意見ホンキでPlay ホンネでReview!!」は、ゲームについての様々な意見表明や議論を行う読者参加型の記事であった。

ゲームに対する熱量が高いベーマガの読者たちは、ビートマニアをはじめとする音楽ゲームにどのような感想を抱いていたのだろうか?

ここに紹介するのは、音楽ゲーム黎明期におけるゲーマーたちの「生の声」である。

おことわり

一般読者の投稿については氏名・引用した巻号を伏せさせて頂きます。また、投稿内容全文を掲載することは困難なため一部抜粋とさせて頂きます。

同誌の読者投稿コーナーにビートマニアの話題が最初に登場したのは1998年秋、アーケードでは3rdMIXが稼働している時期だった。「リズムゲームはなぜ人気なのか」というテーマで次のような投稿があった。

結論から言ってしまうと「初心者にも取っつきやすいから」ということでしょう。最初のうちは簡単なのです。リズムに乗る事が苦手な人でも、数回やれば十分コツはつかめるはずです。(中略)初心者用から上級者用へのバランスが見事に調節されています。

他にも、ボタン入力を成功させたときのゲームの効果がおもしろいことも挙げられます。(中略)「ビートマニア」は大音量で演奏が鳴り響きます。間違った音もゲーセン中に鳴り響きますので、間違いなく必死になるでしょう(笑)。

(中略)リズムに乗る心地よさをまだ知らない人は、これらの作品をプレイすることをぜひオススメします。

そうそう、「ビートマニア」はボタンに熱中するあまり、その姿がかっこわるくなりがちです(笑)。気をつけましょう。

マイコンBASICマガジン 読者の意見ホンキでPlay ホンネでReview!!

ところが1999年後半、5thMIXやIIDX substreamが稼働する頃になると、音ゲーブームが一段落したこともあり、「譜面のバリエーションが出尽くした」「シミュレーションできる楽器は出尽くした」といったマンネリ化を指摘する意見も増え始めている。

いまある音ゲーは、『パラッパ』にしても『ストールンソング』にしても『ビーマニ』も『DDR』も、結局は『キャプテンフラッグ』(旗揚げゲーム)のバリエーション。それこそ、『クイックス』と『ギャルズパニック』のちがいくらいしかない。もっと意外性のあるゲームが出てくるといいのですけれどね。

マイコンBASICマガジン 読者の意見ホンキでPlay ホンネでReview!!

「キャプテンフラッグ」は1993年に発売されたジャレコのエレメカ。「赤あげて、白さげて」という音声の指示に従ってレバーを操作するゲーム。画像は、東京ゲームショウ2025に参考出展された復刻版ミニ筐体。

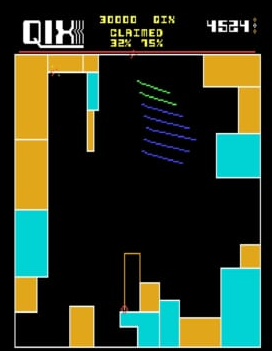

クイックスはタイトーが1981年にリリースした陣取りゲーム。敵に接触しないように少しずつ線で囲って陣地を増やしていく。「ギャルズパニック」は、陣地の部分が女の子のイラストになっており、ゲーム性に大きな違いが無いことの例えとして挙げられている。

音ゲーが初心者お断りになった

「高難度化が進み初心者が気軽に手を出せないジャンルになりつつある」と危惧する声も多く投稿されていた。

1999年、五鍵ビートマニアでは従来とは別次元の高難度譜面「DRUNK MONKY(ANOTHER)」(通称「穴猿」)が登場している。また、ビートマニアの続編として鍵盤が7個に増えたIIDXが稼働したタイミングでもある。

当初、誰でも遊べるジャンルとして評価されていたビートマニアだったが、このあたりから「難しすぎてついていけない」という印象を持つプレイヤーが増えてきたようだ。

このジャンルは、ほかのゲームにくらべて、飽きがくるのが早いジャンルだと思います。というのも、ほかのゲームにおけるキャラクターであったり、必殺技であったり、独特のテクニックであったりするものが、とくにない(「曲」というものがそれに値する)ため、新しくするたびに、まったくちがう曲、やる人に応じてよりむずかしいしい曲を作り出さなければなりません。

(中略)むずかしさも、『ビートマニア4thMIX』の『Drunk Monky(アナザー)』で、行きつくところまできてしまった感じがします。

先日『ビートマニアIIDX サブストリームMIX』をやりましたが、初心者についていけるレベルではないし、では上級者が楽しめるかというと、熟練した人ほど、とくに新しいおもしろさもむずかしさも感じられなくなってきています。

マイコンBASICマガジン 読者の意見ホンキでPlay ホンネでReview!!

他にも、当時の格闘ゲームが複雑なコマンドやシステム等により先鋭化する傾向にあったことと比較し、音楽ゲームも同じ道を辿ってしまうのではないかという指摘もあった。

ボクが危惧しているのは、音ゲーが格ゲーの二の舞にならないかどうか、ということです。なぜあれだけ大人気だった『ストII』などの対戦格闘ゲームが、だんだん敬遠されていったのか。このことを製作者サイドがわかっているなら、音ゲーの人気は一過性のものではなく、これからも“高い位置で”人気が安定すると思います。

マイコンBASICマガジン 読者の意見ホンキでPlay ホンネでReview!!

ビートマニア5th mix

難しいです。グルーヴメーターが上昇しにくい3rdのシステムの上、判定がシビアで(今まで以上に)正確なプレイが要求されます。曲を楽しみながら気持ちよく“流す”プレイができず、ストレスがたまりました。もう、初心者は入れませんね。

マイコンBASICマガジン 読者の意見ホンキでPlay ホンネでReview!!

元々、ビートマニアはゲームセンターに来なかった層をターゲットに開発されたゲームだったが、1stMIX稼働後に「このゲームはコアユーザーを想定して作るべき」と方針転換し、2ndMIXの制作段階で既にコアユーザーを意識したものになっていたのは以前の記事で紹介した通りである。

だが、このような開発方針の転換は製作サイドのマーケティングの結果であり、世間一般でのビートマニアのイメージは「誰でも遊べるシンプルなゲームで、ゲーセンに新規ユーザーを呼び込んだ」という評価だった。そんな中で、次々と高難度譜面が収録されることに違和感を覚える層は一定数おり、DRUNK MONKY(ANOTHER)の登場で「ついていけない層」の不満が一気に表面化したのだろう。

このように、音楽ゲームは一時は過度な高難度化による衰退が懸念されていた。しかし、その危機は回避されたといえる。

音楽ゲームは、格闘ゲームのように他人との対戦を前提としたジャンルではなく、自分のペースでプレイできるという特性を持っていたことや、初心者向けのモードが充実し、幅広いプレイヤーが楽しめる設計になっていることが広く認知されたことにより、音楽ゲームは一つのジャンルとして定着を果たしたのである。

平成レトロのゲーム事情 その1

この読者投稿コーナー「読者の意見ホンキでPlay ホンネでReview!!」は1990年頃からスタートしたコーナーである。

コンピューターゲームについて様々な議論が行われており、中にはゲームに対する厳しい指摘や、読者間での激しい論争が起きるようなテーマもあった。

ここからは音楽ゲームが生まれる7~8年前、平成初期のコアゲーマー達の間で論争されていた出来事を見ていこう。

グラディウスIIIはクソゲーなのか?

読者投稿コーナーが始まって早々に物議を醸したのは、コナミのアーケードゲーム「グラディウスIII」難易度が高すぎるというもの。

(中略)⑤あまりにフル・パワーアップしたときを予定した難易度になっている。これなら、パワーアップ・ゲージなんてなくして、はじめからフル装備にしてほしい。一度死んだら、たとえ何機ストックがあっても、席を立つゲーマーがいるくらいだ。

(中略)⑦テトリス面の壊せない氷塊の降ってくるところは、半分以上運ではないか!これはヒドイぜっ!

マイコンBASICマガジン 読者の意見ホンキでPlay ホンネでReview!!

(中略)まずハードに問題があるように思う。オプションを二つも付けようものなら、たちまちスロー・モーションがかかる。不規則に変化するゲーム・スピード。

(中略)3面のボス、逃げるのが正解だと?ふざけるのもたいがいにしてもらいたい。わざとスローモーションをかけて倒すという話も聞いたことがあるが、そんなのを邪道と言わずになんと言うのか!?

(中略)グラIIIはまさにマニアのためだけに作られたゲーム。「伝説から神話へ」なんてサブ・タイトルがついているけど、これって「神のようなテクニックがないとやってらんねーよ」という意味なのでは……。

マイコンBASICマガジン 読者の意見ホンキでPlay ホンネでReview!!

グラディウスIIIの3面ボス「ビッグコアMk-III」。普通に前方コアを破壊するとレーザーを乱射するモードに移行するため、あえて攻撃せずに反射レーザーを避け続け自爆を待つのが定番の攻略法とされる。

一方で、「クリアできないのはあなたの努力不足」という指摘もあり、議論は白熱した。

ゲームレベルについて、もう一度言いたい。『グラIII』では、グラディウス・シリーズ初の分裂弾を多用している。それゆえ、多少難易度は上がっている。同様に反射のアイデアもむずかしさを感じさせるが、プレイヤーのレベルはそれに対応できるだけ上がっていると思う。上がっていないはずはない。

上がっていないと言い張る人、上げなさい。時は高い技術を求めているのだ。

マイコンBASICマガジン 読者の意見ホンキでPlay ホンネでReview!!

当時のゲームは1クレジットで周回できるものが多かったため、難易度を下げてしまうと、上級者が延々とプレイし続けることになりインカムが落ちてしまう。そのため、トッププレイヤーの腕前に合わせて難易度調整をするゲームが多かったことは否めない。

難易度上昇に伴う対策として、グラディウスIIIはビギナーモードが実装されていたが、ステージ3をクリアするとゲームオーバーになってしまうため初心者はエンディングに到達できなかった。

なお、あまりに議論が加熱したため、ベーマガスタッフがグラディウスIII開発スタッフに質問したところ、一周クリアできたのはスタッフの中で2名だけだったとの回答があった。

Q:『グラIII』は難しすぎるという声が多いようですが、開発スタッフとしては、難易度について、どのようにお考えですか?

A:トータル的には難度は高いと思われますが、前半またはビギナー・コースは、一般プレイヤーでもプレイできる難易度だと考えています。後半については、たしかに難度が非常に高く、ゲームマニアの人でもむずかしく感じるように作られていることは認めます。

Q:開発スタッフの中で、『グラIII』をクリアできる人は何人いますか?いるとしたら、一番上手な人の記録を教えてください。

A:2名いますが、どちらも1周がいいところです。

マイコンBASICマガジン1990年7月号 読者の意見ホンキでPlay ホンネでReview!!

平成レトロのゲーム事情 その2

女の子はゲーセンに来ないで!

次に紹介するのは1990年後半、スーパーファミコンがまもなく発売されるという時期に起きた「ゲームセンターに女の子が出入りすることの是非」に関する論争である。

「ボクは女の子にアーケード・ゲームをしてほしくない」。

なぜか。理由は単純である。ゲーセンに出入りする女の子は、なにかしらの形で不良だと思われるからだ。これは偏見であるが、ボクのホンネでもある。

(中略)「キミは、ゲーム・センターばかり通っている女の子を、恋人にしようと思うだろうか」無論、恋人がゲーセンにかよっているのをあとから知った、という状況でもいい。それからキミはその子とつき合おうとするだろうか(ただし、2人で一緒に入ったなら、問題はないかもしれん)。

マイコンBASICマガジン 読者の意見ホンキでPlay ホンネでReview!!

この投稿は多くの反響を呼び賛否両論となった。アーケードゲームというものに肯定的な層が多かった同誌においても、女性がゲームセンターに立ち寄ることに対してある程度の数の否定的な声が存在していたのである。

現代の感覚では到底理解できない平成初期のゲームセンター観。当時は、ゲームセンターは不健全な場所という感覚はいまだ拭いきれていなかったのである。

ボクはいまだに女の人は家でおとなしくして、料理を作っていればいいという考えの持ち主です。だから、それでなくとも世の人々に、いい印象をもたれていないゲーム・センターに女の子が入るのは耐えられません。

女の人にはさらに良くないことがあります。それは、アーケード・ゲームは、ほとんどが銃で敵機を破壊したり、殴ったりして血が飛び散るゲームばかりだということです。早い話が「女の子らしくない」。

マイコンBASICマガジン 読者の意見ホンキでPlay ホンネでReview!!

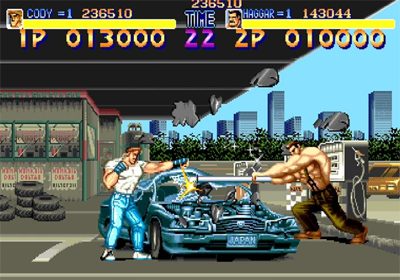

当時ゲームセンターで大人気だったアクションゲーム「ファイナルファイト」。ファミコンとは一線を画すリアルな映像から「暴力ゲーム」と揶揄されることもあった。

また、そもそも「学校から行ってはいけないと言われている場所に行くこと」が問題であり、まずはゲーセンがそのような場所だという世間一般の認識を変えていくことが先決という意見もあった。

校則を破ってゲーム・センターに行く輩は、ボクは男女問わずイヤである。

マイコンBASICマガジン 読者の意見ホンキでPlay ホンネでReview!!

私も今のゲーム・センターには、女の子1人で行ってほしくないんです。ゲーム・センターの地位をもっと向上させなければなりません。コミュニケーションを取り合う、交流の場として存在してくれるといいなあ、と思うのですが…。

少なくとも、ゲーム・センターに行く人が不良少年少女とまちがわれるような社会構造は、変えてほしいですね。また、変えていきたいです。

マイコンBASICマガジン 読者の意見ホンキでPlay ホンネでReview!!

平成初期の金野火織たち

一方で、「ゲームセンターに女性客が増えることで、イメージ改善につながる」といった意見もあった。この意見が正しかったことは既に歴史が証明している。

数年前まで、本当に不良のたまり場として非難されてきたゲーム・センターのイメージがここまで良くなったのは、どうしてなのか。新聞やCMなどのマスコミによる影響もありますが、ゲーム・センターに入る女の子が増えていることも忘れてはならないと思います。

たぶんHさん(この議論の発端になった人)にしても、ゲーム・センターに「不良」というレッテルを張られたくないとお思いでしょう。

(中略)そのためには、ゲーム・センターから女の子を追い出してはいけません。

マイコンBASICマガジン 読者の意見ホンキでPlay ホンネでReview!!

女性からの反論も多く寄せられた。女性からの意見の中には「不良の女の子もいるが…」「ゲーセンは怖いが…」という前置きをした上で「ゲームを遊びに行くことは悪いことではない」としている。

私は、ゲーム・センターでタバコを吸いながらゲームをする2人の女の子を見たことがあります。でもそういうのって、ごく一部の人だとは思いませんか?単にゲームをやっているからという理由だけで片づけられたくありません。

それでも不良視されるのなら、私はそれでもかまいません。それは、ゲームが好きだからです。好きなことをやっていてレッテルを張られても、痛くもかゆくもありません。

マイコンBASICマガジン 読者の意見ホンキでPlay ホンネでReview!!

たしかにゲーム・センターというと、まだ悪いイメージが残っているような気がします。私自身、ゲーム・センターは怖いです。

でも、でも、それはゲーム・センターに罪はないですよ。もちろんゲームにも。私は純粋にゲームがしたくて行くんです。それのどこが不良ですか?

(中略)女の人がゲーム・センターに行ったら不良で、男の人なら不良じゃないんですか?

マイコンBASICマガジン 読者の意見ホンキでPlay ホンネでReview!!

かつて「ゲームセンターは不良のたまり場」という世間の認識があったことは有名であるが、ゲーセンが健全化される過渡期に「男性が遊びに行くのはいいが、女性が行くべき場所ではない」という偏見が残っていたことが垣間見える。

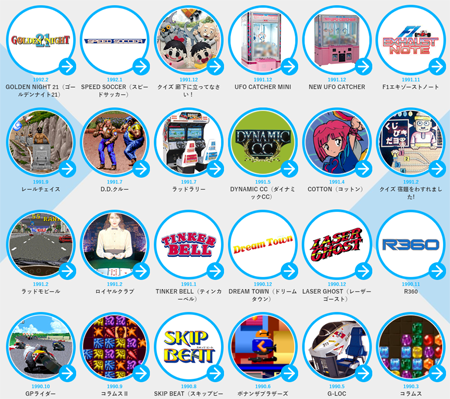

セガの公式サイトより、この論争が起きた当時のアーケードゲーム。シューティングや殴り合いのゲームだけではなく、落ちものパズルや体感ゲームなどもリリースされており、ゲームセンターのイメージが変わる過渡期でもあった。

当時、セガをはじめとした大手ゲームセンターでは、女性客を取り込むために明るく健全な店舗運営に努めており、この数年後にはプリクラブームが到来することになる。

ビートマニアはプリクラ利用層を意識して開発されていることから、プリクラブームは音ゲーの成り立ちとも無縁ではない。

周囲から白い目で見られてもゲーセンに通い続ける─アーケードゲームが好きだから。彼女たちの「金色提言」が無ければ、ビートマニアは誕生していなかったのかもしれないのである。

なぜゲーセンで遊ぶ女性が不良視されたのか?

ここで一つの疑問が残る。ベーマガ読者の多くはゲームプログラミングに興味のある若者であり、コンピューターゲームが好きな人達の集まりのはずだ。

そんな雑誌で、ゲーセンに通う女性に対して否定的な意見が投稿されたのはなぜなのか?

そこには、1990年当時のゲームセンターで人気を博していたとあるゲームジャンルが影響していた可能性がある。

「ゲーム・センター不良説」を立証するゲームが、店内の約5割を占めているのに驚かされました。そのゲームとは、「脱衣麻雀」……。

(中略)いわゆる「ポルノ」は女性の性を男性に売るものであって、そんなものはふつうの女性は喜びません。しかし、男性はそのようなゲームにおもしろがってコインを入れます。

(中略)そこにやってきた女性は、ある意味で男子トイレに入ってきた女子のようなものだと言えるでしょう。たとえが悪すぎますが、ボクは当たらずも遠からず、だと思っています。

「ゲーセンに行く女性が不良なら、男性はどーなんだ」─ズバリ、不良じゃありません。無論、他の呼ばれかたはされていますが。

マイコンBASICマガジン 読者の意見ホンキでPlay ホンネでReview!!

脱衣ゲームとはステージクリアの報酬として女の子が服を脱いでいく映像が流れるタイプのゲームで、そのほとんどが麻雀ゲーム(脱衣麻雀)だった。

実際に、女性からの意見でも、脱衣ゲームをやってる男がいるような場所には不良でも行かないという指摘するもあった。

不良の女の子だって、ゲーム・センターは敬遠しますよ。

だってゲーム・センターには、ハイスコアのことしか頭にないマニア気どりの男や、いかにも常連だエライだろ、といった顔をしている男、そして、女の子が服を脱ぐゲームをニヤニヤしながらやっている、とってもムサ苦しい男─こんなのばかりいるんですからっ。こんな男、頼まれたって恋人にしない!

マイコンBASICマガジン 読者の意見ホンキでPlay ホンネでReview!!

この議論が起きた1990年は脱衣麻雀が最も多くリリースされた年であった。このころから、警察や業界団体が脱衣麻雀を問題視し始めており、業界の自主規制やゲームセンターの客層の変化に伴い、このジャンルは徐々に廃れていくことになる。

平成レトロのゲーム事情 その3

読者座談会─ゲーム少年たちの熱い思い

このようなハガキによる読者投稿コーナーから発展して、リアルな場でゲーム製作者と議論できる座談会が開催された。1989年8月、全国から選抜された読者代表8名とソフトメーカー代表4名、編集代表部3名が当時のコンピューターゲームについて熱い議論を交わしている。

この対談の様子は、書籍「チャレンジ!! パソコンAVG&RPG V」に掲載されており、冒頭でこの座談会について以下のように語られている。

(前略)何十年か後に、コンピュータ・ゲームというものが、単に一過性のブームだったと語られるのか、それとも1メディアとして定着しているのか─それは、今を生きるボクらの取り組みにかかっていると言っても過言ではないだろう。

たしかにゲームは、「遊ぶ」ためのエンターテイメント作品である。しかし、だからこそ、ときには真剣に「考えて」みる必要もあるのではないか─?

ある夏の日に電波新聞社に集まった、コンピュータ・ゲームが好きで好きでたまらない人間たちの熱い声を聞いてほしい。

チャレンジ!! パソコンAVG&RPG V

ゲーセンの女性差別問題

唯一の女性参加者Hさんは、ゲームセンターで差別を受けた体験を語っている。

今でもやっぱり、女の子がゲーム・センターに入ると、変な目で見られると思うんです。

(中略)ゲーム・センターの中にいた人に、やっぱりジロジロと珍しがられちゃって、たまたま話した人が、「ゲームをやってる人に、真面目な人はいない。キミも不良だね」なんて言うんです。

チャレンジ!! パソコンAVG&RPG V

なお、座談会に参加した全員が、女性にゲームを遊んでもらうことに賛成している。

時間をかけてゲームを作ってほしい

参加者のB君からは、ゲームを粗製乱造するのではなく、時間をかけてじっくり良質な作品を作って欲しいという意見が出ており、「ドラクエのように1年に1本程度のペースでよい」と語っている。

なんだか芸能界のアイドルのように、ヘタな鉄砲数撃ちゃあたるって感じで、ちっともおもしろくないゲームが量産されていると思うんです。

ソフトハウスの人は、もっとじっくりと腰を落ち着けて、1年に1本しか発売しなくてもいいですから、本当におもしろいゲームを作ってほしいです。『ドラクエIV』を見習ってほしいですね。

チャレンジ!! パソコンAVG&RPG V

最近のゲームはオリジナリティが無い!

参加者のS君からは、「最近発売されるゲームが人気ゲームのマネばかりになっている」という辛辣な意見が出ている。

むしろ、ダメなゲームを遊んで反面教師にすべきという持論を語っている。

ボクは今のゲームは、あまりにもオリジナリティがなさすぎると思います。

(中略)たとえば、「イース」がおもしろすぎたせいかもしれませんが、最近のRPGのほとんどは、世界観が「イース」と一緒。これじゃゲーム自体が行き詰まってしまうんじゃないでしょうか。

開発の人たちには、つまらないゲームをもっとたくさん遊んでもらって、そこから本当におもしろい作品とは何なのかを勉強していただきたいですね。

チャレンジ!! パソコンAVG&RPG V

この問題提起に対して、メーカー側からは賛同する声もありながらも、オリジナリティを出すことの難しさを指摘する声も見受けられた。

斉藤学氏(システムサコム):今のS君の意見は、まったくそのとおりです。ソフトハウス側は、「イース」のゲーム内容ではなくて、ディスク・アクセスやスクロール、キー・スキャンなどの細かいユーザーへの配慮をマネするべきなんでしょうね。

チャレンジ!! パソコンAVG&RPG V

山口祐平氏(アーテック):S君の言うとおり、新しいゲーム・システムを開発することが理想ですし、我々もそのために努力はしているのですが、そう簡単におもしろいシステムはできません。

チャレンジ!! パソコンAVG&RPG V

まあ、将来なんらかの形でお見せするということで、今のところは納得しておいてください。

ゲーム少年S君の小論文

このS君は、ベーマガ編集部に「コンピュータ・ゲームについて思うこと、あれこれ」という小論文を送っており、この座談会で議題になったテーマについてS君の持論がひたすら綴られている。

コンピュータ・ゲームについて思うこと、あれこれ

東京都武蔵村山市 S(18歳)(※抜粋)

今のままでも十分ソフトは高すぎる。果たしてソフトの質を向上させつつ値段を安くする手段はないのだろうか?

私の浅い知恵では一つしか思いつかない。それはマーケットの拡大。つまり、ゲームと言う文化媒体に大衆性を持たせることだ。もちろん、それは容易なことではないが、今のままではやはりマズい。

ゲームに大衆性を持たせるには、「難易度」「ルール理解」そして「クソゲーの存在」がポイントになってくるだろう。

電脳遊技考 コンピュータゲーム ホンキでPLAY ホンネでREVIEW!!

(※抜粋)

「クソゲー」については文化媒体特有のものだ。

これはゲーム業界が儲けられるものだと思った企業が、完全営利目的のために市場参入することに一つの原因がある(まぁ、どこの会社も営利目的だが、ゲームを専門に作る会社はやっぱりちがう)。

それを避けるには、やはりNESのように市場コントロールが必要だろう。あとは作り手の腕前と時間と開発器具とポリシーと根性だ。

電脳遊技考 コンピュータゲーム ホンキでPLAY ホンネでREVIEW!!

(※抜粋)

「難易度」についてはどうなのだろうか。ビデオや本は手に入れれば確実に最後まで楽しめるが、ゲームはそうはいかない。これが大衆性をそいでいることは確実の、超重要ポイントなのだが、これについてはすでに改良の兆しが見えている。

最近アクション・ゲームにコンフィグ・モードがつくのが流行ってきた。良いことである。

しかし、ちょっと勘違いしている輩がいるのは見逃せない事実である。「コンフィグ・モードなどがついていると飽きが早まる」とか言ったり、自分で簡単にしておいて「簡単すぎて楽しめなかった」とか言ったりする人たちである。

何を考えているのかわからない。言うまでもなく、苦労したい人は最初からハードランクにして遊ぶべきなのだが。ゲームする人にモラルはないのだろうか。

電脳遊技考 コンピュータゲーム ホンキでPLAY ホンネでREVIEW!!

(※抜粋)

ゲーム・センターの出入りを禁止している小・中学校は、決して少なくはない。また、正直言って大人の間では、ゲーム・センターには良くないイメージがあるものだ。

そこで、今にはじまったことではないが、ゲーム・センターにクリーン・イメージを、という運動がある。

私はこういった事柄には賛成だが、一般人が、煙草臭くて脱がし麻雀があるようなところを「健全な遊戯場」として見てくれるかどうか、疑問である。

「うちは煙草臭くないよ」とか言うゲーム・センターもあろうが、そこが禁煙でもしていない限り、それはお客しだいの要素だろう。

電脳遊技考 コンピュータゲーム ホンキでPLAY ホンネでREVIEW!!

(※抜粋)

少々長くなりましたので、このへんで締めさせていただきます。書き逃したこともあるので、そちらが「嫌だ!」と言っても、またいつの日か投稿させていただくつもりです。

我々は質が高くて面白いゲームを望んでいます。「ホンキ・ホンネ」というコーナーも、やはりこんな気持ちから派生したものではないでしょうか。

電脳遊技考 コンピュータゲーム ホンキでPLAY ホンネでREVIEW!!

平成レトロのゲーム事情はいかがだっただろうか?

今やゲームの黎明期として語られる時代だが、当時のゲーマーたちが抱いていた問題意識の深さが垣間見える。

この記事を書いている2025年現在、ゲームは大衆文化として認知され、ゲームセンターでは女性や家族連れが当たり前のようにゲームを楽しんでいる。そして、音楽ゲームも初心者から超上級者まで幅広く楽しめる工夫を凝らし、ゲームセンターの1ジャンルとして定着している。

しかし、このような現在のゲーム文化は、かつてゲームに対して高い熱量と探求心を持っていた彼らの存在によって築かれたことを忘れてはならない。

感想・情報等は下記フォームや、X(Twitter)のリプライ及びDMでも投稿可能です。特に下記の情報を探しています。

- 初代五鍵や初代IIDXのロケテ版を目撃orプレイした方

- ビーマニ関連を扱った一般雑誌・テレビ番組等をご存知の方