style時代の終焉、IIDX RED登場

新時代の幕開け

9th style以降、ハードウェア刷新とオンライン要素の導入でさらなる進化を遂げたIIDX。しかし、その裏では様々な葛藤があった。

人気アーティストの入れ替わりや新システムの導入など、IIDXは時代の節目を迎えていた。

そのような状況の中でリリースされた「beatmaniaIIDX 11 IIDX RED」では、新たな時代を担う若手が台頭し、これまで順当に「進化」してきたIIDXは、大きな「変化」を遂げていくことになる。

一つの時代が終わった

TaQ氏の「卒業」

2nd styleから楽曲提供を続け、dj TAKA氏と人気を二分していたTaQ氏が、10th styleを最後にIIDXから「卒業」することになった。

TaQ氏は卒業に際し、DTMマガジンでIIDXでの作曲活動を振り返っている。

仲の良い友達(dj TAKA)がKONAMIに入社して、それで「beatmania」の作品に加わることになりました。テクノ・ミュージックに出遭ったときと同じように「これだっ!!」って思いましたね。泥臭い言い方ですが、それこそ“青春全部投入”っていうくらい価値がありました。

(dj TAKA氏が「ゲームとしての面白さ」を重視して曲作りをしていることに対して)じゃあ僕は一貫して音楽で攻めよう、と決めていました。だから、演奏者からの視点が、逆にゲームにフィード・バックされていくことも多々ありましたね。

例えば、演奏中に全部の楽器がブレイクするときなんかには、不思議なことに演奏者は音だけでなく動きもカチッと止めるんですよ。その“息が合った感じ”って気持ち良いんだよ、っていう発想から、「落ちてくる譜面が止まる」っていうギミックが生まれました。

まぁ、そんな感じでやるだけやったんで、beatmaniaは卒業させていただきました。

DTMマガジン 2004年10月号

TaQ氏が関わった最後のバージョンである10th style。なお、IIDX 16 EMPRESSに収録されている「JACK」(Des-ROW氏との合作で「DesQ」名義)は、2004年稼働のpop'n music 10からの移植である。

TaQ氏が10th styleに提供した楽曲は「Innocent Walls」と「Changes」だが、最後に提供したのは「Changes」のようで、IIDXでお世話になった人たちへの感謝を込めた楽曲であると語っている。

(Changesについて)「皆さんのおかげでやっとここまでこれました」っていう感謝の意味も含めて、今まで一緒にやってきた人達のいろんなエッセンスを入れたいなって思ったんです。それで、スタジオの方で仲の良いエンジニアがいて、その彼と1晩で作りました。

そういった意味でも、1番TaQっぽくない曲ですね。

DTMマガジン 2004年10月号

"comrade" kage : goli : gyo : hes : kani : ucchie : wac : slake : des-row : simon : reo : naoki : shiro : new-3 : yuz : f-fly : the crew subsimon : samm : hidemaru : full : aki : hazzy : kame : meg : ryu* (no music without one of you) ysk : a-t : lisu : myu : all the bemani players around the world (I love you)

and least but not last : taka

thanq

10th style公式サイト NEW SONG「Changes」

TaQ氏がIIDXから去るというニュースは、プレイヤーたちに大きな衝撃を与えた。外注アーティストでありながら、2nd styleから10th styleまで全てのバージョンに携わり、IIDXのメインアーティストの一人として彼の存在は計り知れないほど大きかったからである。

「IIDXが進むべき道が見えない」

IIDXが稼働を開始してから5年が経ち、ナンバリング10作目(substreamは除く)を数える長寿シリーズとなった。流行り廃りの激しい当時のアーケードゲームにおいて、5年間続くシリーズは極めて貴重であり、これは喜ばしいことである。しかし、その一方で新たな課題も浮上しつつあった。

長く続くシリーズ特有の悩みとして、マンネリ化、プレイヤーの固定化、そして新規プレイヤーが参入しにくいといった課題が生じてきた。

そして、この閉塞感は作り手側も感じていたようだ。当時、IIDXスタッフの中心として活躍していたdj TAKA氏も、この時期のことを次のように振り返っている。

だいぶ前の話ですが、『6th style』が出来上がったときに、僕の中ではものすごいやり切った感覚があったんです。これはもう最高のモノができたなと。

その後の『7th style』や『8th style』では、ユーザーさんからの評判は上々だったものの、自分の中で新しい挑戦をすることを怠ってしまったり、次にIIDXが進むべき道が見つからないまま制作していた部分があったんです。

そして節目の『10th style』で、もうー度やり切った気持ちになれた後に、そろそろ自分以外の新しい人が中心になってやってもらった方がいいんじゃないかなという気持ちを持つようになっていました。

アルカディア 2006年4月号

7th~10thまでは僕が中心になってやってきましたが,そこに新しい発想が生まれにくくなってきてしまった。これはもう,そろそろ違う人にやってもらったほうがいいということで,Tatsh君を育てて,彼に任せようと考えていました。

もちろんすべてのタイトルでベストを尽くしましたが,7th~10thは過渡期だったこともあって,葛藤もありましたね。

4Gamer.netインタビュー “最新作「beatmania IIDX 20 tricoro」のサウンドディレクター陣に聞く,IIDXシリーズの今昔”

音楽ゲームというジャンルは、基本的な遊び方が大きく変化することはなく、プレイヤー側も大幅な変化を求めていない場合が多い。そのため、新しいバージョンが出ても、楽曲が追加される以外に、同じルールの範囲内で遊び方の幅を広げる以外の新たな要素を盛り込むことは難しい。

このような閉塞感が漂う中、dj TAKA氏は将来のIIDXを担う新たな人材を育てようと考える。

彼が白羽の矢を立てたのは、10th styleでplatoniX名義で参加した清水達也氏(Tatsh氏)と、コナミコンピュータエンタテインメントスクールの生徒の西村宜隆氏(DJ YOSHITAKA氏)だった。

次世代IIDXを担う人材を探せ

TatshとDJ YOSHITAKA

二人を抜擢したのはNAOKI氏だった。DDRのイメージが強いNAOKI氏だが、IIDXの主要コンポーザーとしてサウンドチームにも関与していたようだ。

起用された二人はコナミに入社し、即座にIIDXのサウンドデザイナーに就任。これにより、IIDX REDのサウンドデザイナーはdj TAKA氏・Tatsh氏・DJ YOSHITAKA氏の3人体制になった。

Tatsh─ゲームを知らない男がゲーム音楽を作る

Tatsh氏は元々、J-POPシーンを中心にフリーで活動していた作曲家である。コナミのNAOKI氏が、Tatsh氏の楽曲のボーカリストからの紹介でデモMDを聴いたことをきっかけに、同氏はコナミに入社することになった。

NAOKI氏がTatsh氏を起用した理由は、「J-POPの分野を手掛ける作曲家が音楽ゲームの楽曲を手掛けるのを見てみたい」というものだった。これは、IIDXの楽曲にJ-POPの要素を取り入れることで、より幅広い層のプレイヤーにアプローチしようという狙いがあったためだと考えられる

NAOKI氏:素直に「良いな、こういうコンポーザーが欲しいな」と思わさせられまして、それで。すごいひねくれているのかもわからんですけど、ゲーム音楽家を目指す人がゲーム・ミュージックばっかり聴いて育ちました!っていうのは定番すぎて面白くないわけでして、音楽のド真中でやってきた人間がこの業界をどう揺るがすか、っていうのにすごく興味があるんですよ。

Tatsh :ゲームを全然知らない(笑)─でもIIDXは大好きですよ。

TAKA氏:昔はゲームの専門家でしか最終的なアウトプットが出せなかったわけですけど、今は通常の音楽スタジオで完パケた楽曲を納品しているわけですからね。だからそのぶん、アーティストがリリースする音楽CDなどと同じ土俵で勝負していかなきゃいけないんです。まさに、プレイステーションが登場して以降、ゲーム音楽が完全に変わったと言えるでしょうね。

DTMマガジン 2005年1月号

DTMマガジン2005年1月号より。beatmaniaを「音楽とゲームの中間」と位置付け、そこが面白く難しいというテーマのインタビュー。

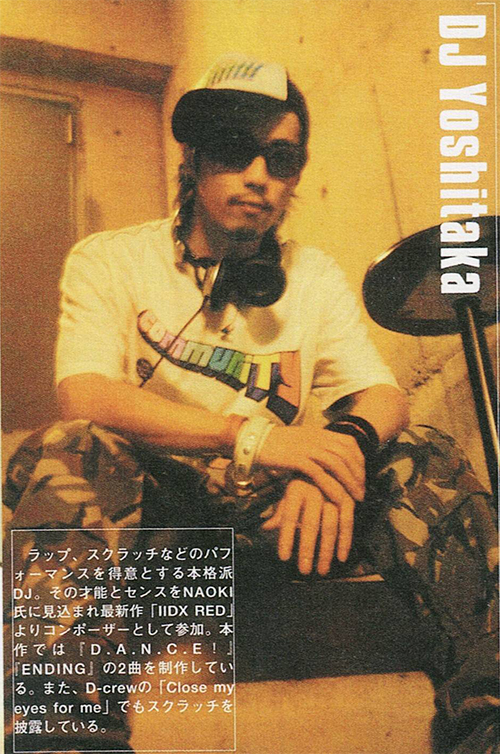

DJ YOSHITAKA─ゲーム作りに興味があるDJ

DJ YOSHITAKA氏は、大学時代に都内各所でハウス系DJとして活躍していた。

DTMマガジン2005年4月号より、IIDX RED時代のDJ YOSHITAKA氏。

猫叉Master氏:アナログ盤の時代も、DJはやっていたんですよね?

DJ YOSHITAKA氏:やっていましたよ。渋谷、下北沢、青山で。レコードは部屋に2000枚くらいあって、重みで床が傾いたりしてますからね。

DJ YOSHITAKA氏:大学時代にゴリゴリでやっていましたから。

BEMANIぴあ BEMANIシリーズキーマン座談会

そして、同世代の子供たちの多くがそうであったように、DJ YOSHITAKA氏はファミコン時代からゲーム音楽を聞きながら育ってきており、家庭用・アーケード問わず様々なゲームを経験してきた。

(Bloody Tears(IIDX EDITION)について)曲自体は昔の『悪魔城ドラキュラ』の曲です。この曲って、僕が子供のころにゲーム音楽ってカッコイイなって思った曲の一つなんですよ。ずっと前から入れたいとは言っていたんですけれどなかなか叶わなくて、今回やっと願いが叶いました。

アルカディア 2006年4月号

YOSHITAKA氏:その当時(大学時代)から、音楽とゲームが好きだったんですよ。面白いエピソードがあって、当時、メーカーなんてまったく意識せずにゲームセンターに通っていた中で、特にハマったのは、グローブをしてパッドを叩く『パンチマニア』シリーズなんですよ。KONAMIに入ってみたら、社長(沖田勝典氏)が作っていたと聞いて、「マジっすか!?」って震えましたね(笑)。

沖田勝典氏:あったなあ(笑)。

BEMANIぴあ BEMANIシリーズキーマン座談会

やがて、同氏は「ゲームを作りたい」と思うようになり、大学卒業後にコナミコンピュータエンタテインメントスクール(ゲームクリエイターコース サウンド専攻)に入学する。

YOSHITAKA氏:もともと僕は音楽ゲームというカテゴリに限らず、とにかくゲームが作りたかったんですよ。

BEMANIぴあ BEMANIシリーズキーマン座談会

スクール時代のDJ YOSHITAKA氏の様子を、当時講師を務めていた高橋コウタ氏が書き残している。

RESONATE 1794。教え子に向けて作った曲。教え子の一人だったDJ Yoshitakaがコナミに入り魂込めた譜面でIIDX REDに登場。コナミスクールの夜がこんな形で響くなんて…感慨深い!当時の日記👉https://t.co/G66DlFoYq6 #RESONATE1794 #コナミアーケード https://t.co/HbZJq5m3EC

— 高橋コウタ Kohta Takahashi (@kohta09) May 16, 2025

当時コナミコンピュータエンタテインメントスクールの講師だった高橋コウタ氏のX(Twitter)。

そして、DJ YOSHITAKA氏はスクール在学中に一度、dj TAKA氏を見かけたことがあった。アーケードゲームの展示会「AOU2004」の会場への視察(スクールの課外授業の一環だったと思われる)で、同行していた友人から教えられたのだという。

実は(dj TAKA氏に)初めて会ったのは幕張なんですよね、この場合「出会った」というよりは「見かけた」といった方が正しいかもしれないですが、AOUで『10th style』が出展されていて、恐らくはその視察だと思うんですけど、髪の長いTAKAさんを見かけました。そのときに友人に「あれがdj TAKAだよ」って教えてもらって「ふーん」とか言っていた気がします。まさかこんなに身近な存在になるとは思いもしませんでした。

アルカディア 2006年4月号

NAOKI氏がDJ YOSHITAKA氏を起用した理由について、DTMマガジン2025年4月号では「DJとしての素質、パフォーマンス能力」だと紹介している。DJ経験者をIIDXのサウンドデザイナーに起用することで、IIDXの本流であるクラブミュージック要素を強化していこうという狙いがあったのだろうか。

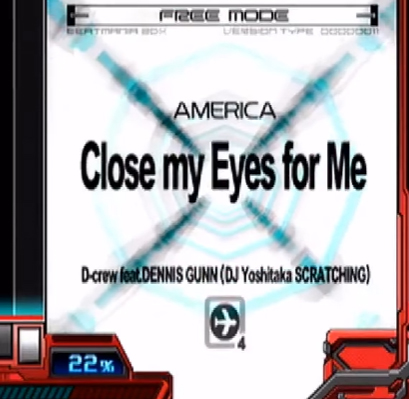

ラップ、スクラッチなどのパフォーマンスを得意とするDJ。その才能とセンスをNAOKI氏に見込まれ最新作「IIDX RED」よりコンポーザーとして参加。本作では「D.A.N.C.E.!」「ENDING」の2曲を制作している。また、D-crewの「Close my eyes for me」でもスクラッチを披露している。

DTMマガジン 2005年4月号

IIDX RED─「変化」するIIDX

赫いIIDX

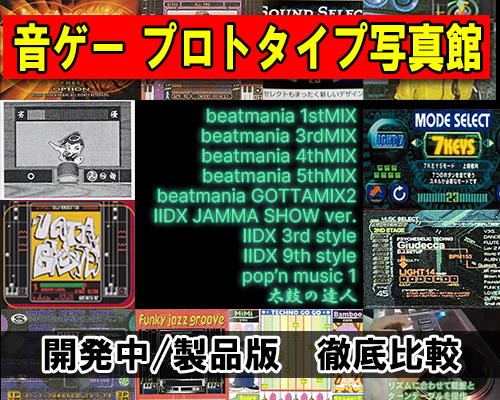

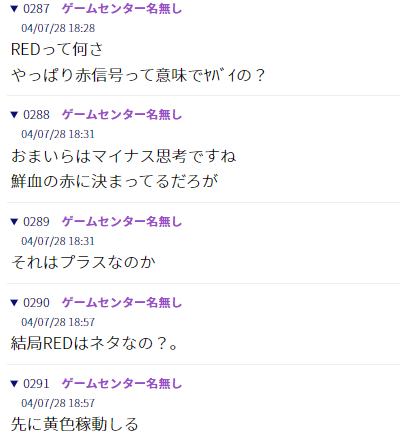

IIDXナンバリング11作目(sub[以下略])はIIDX 11 IIDX RED(2004年10月28日稼働)。これまでのバージョンは「〇th style」というネーミングだったが、本作からバージョンごとのテーマに合わせてサブタイトルが付くようになった。

長く続くシリーズ作品の場合、初めて作品に触れる人に配慮して、あえてナンバリングを振らなかったり、サブタイトルを強調するなどの手法を採る場合があるが、IIDXもそれに倣ったものと思われる。

IIDX REDのタイトルロゴ。今作以降ナンバリング表記は控えめになりサブタイトルを目立たせるデザインに変わっていく。

当時の2ちゃんねる アーケード板の「beatmaniaIIDX FINAL style」スレッド(現在のIIDX情報スレ。この時はたまたま誰かがふざけてFINAL styleという名前でスレッドを立てていた模様)。五鍵のTHE FINALから二年が経つが、プレイヤーの中でIIDXも終わるかもしれないという不安が漂っていることが見て取れる。IIDX REDの呼称については、サブタイトルが判明した直後は「IIDX11th RED」など錯綜している。

初心者から上級者まで遊びやすく

IIDX REDでは画期的な新機能が数多く実装されており、ここでその全てを詳しく紹介することはできないが、当時のインタビューで特に強調されていたのが初心者向けの施策である。

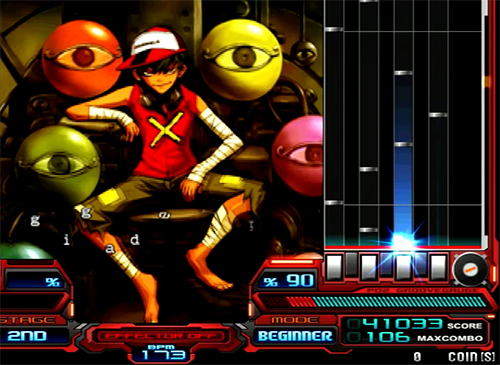

これまでのBEGINNERモードは、2曲保障で全てのオプションが無効化される仕様だったが、本作のBEGINNERモードでは3曲保障で譜面落下速度(緑数字)がBPMに関わらず一定になるように変更された。

また、BEGINNER譜面の収録数も大幅に増えており、「V」や「gigadelic」など激しい曲調もBEGINNER譜面で遊べるようになった。

Tatsh氏:僕はチームに入ってIIDXをプレイし始めたんですけど、そのときに、「BEGINNER MODE」で練習したんですね。そこで「“V”や“B4U”が入っていたら楽しいんじゃないか」って思ったんです。今までだと、そういった人気曲をちゃんとプレイできるようになるまで、かなり長い道のりを通らなければならなかったですよね。

アルカディア 2004年12月号

IIDX REDのBEGINNERモード。収録曲数が増え、必ず3曲遊べるようになった。難易度は全てLv.1なのだが、どう考えてもLv.1とは思えない譜面も多く、gigadelicに至ってはLv.4~5相当の譜面が降って来る(現在のB譜面とは異なる)。

一方、上級者向けには、「HARDクリアランプ」「スコアグラフ」「ライバル機能」といった新要素が実装された。これらは、クリアやスコア更新へのモチベーションをかき立てる要素として、現代においても有効に機能してる。

IIDX REDで初めて搭載されたスコアグラフ。基本的な部分は現代のものとほとんど変わっていない。なお、ゴースト機能は次回作のHAPPY SKYから実装されることになる。

このように、本作は新規プレイヤーの獲得と上級者も深く楽しめるやり込み要素の両立を重視して作られている。このことについて、dj TAKA氏はアルカディア誌上のインタビューで「『変わらなきゃいけないこと』と『変わっちゃいけないこと』のバランス」と表現している。

dj TAKA氏:「変わっちゃいけないこと」が今までの作品を良しとして楽しんでくれている方々に、今まで通りに楽しんでいただくことだとしたら、「変わらなきゃいけないこと」は、今までIIDXへ見向きもしてくれなかった方々にどうやって振り向いてもらうか、ということでしょうか。ですから今回は新しいコンポーザーを増やして、初めてコインを投入してくれることにつながればと思っています。

アルカディア 2004年12月号

J-POP界隈からTatsh氏を起用して新たな顧客層の発掘を狙いつつ、DJ経験者のYOSHITAKA氏を加え、これまでのクラブミュージック路線を強化していく。

彼らの起用は、IIDXの「改革と継承」を意識したものだったのかもしれない。

dj TAKA氏はアルカディア誌のインタビューで、将来的にIIDX REDがシリーズの分岐点だったと思えるような作品になるのではないかと語っている。

─後で振り返ってみると、『IIDX RED』が分岐点だったと思えるような作品なんですかね?

dj TAKA氏:そうだと思いますね。

NAOKI氏:いい意味で温故知新になっていくんじゃないですかね。TAKAが中心に作り上げたIIDXの世界観を踏襲しつつ、TatshやDJ Yoshitakaが新しい解釈を加えていく…『IIDX RED』はそういう流れが生まれた作品になるんじゃないでしょうか。

アルカディア 2004年12月号

携帯サイトと動画時代の幕開け

携帯サイト登場!画面をカスタマイズ

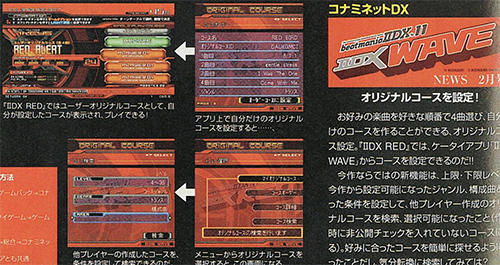

本作では、公式サイトとは別に携帯電話(フィーチャーフォン)向けのサイト「IIDX WAVE」が登場した。「コナミネットDX」(月額315円)に加入することで利用でき、ライバルの設定・プレイカスタマイズ・オリジナルコースの作成などが可能になった。

通信業界では1999年にドコモの「iモード」がサービスを開始し、2004年当時は携帯電話でインターネットに接続することが日常的に行われるようになっていた。これにより、IIDXのプレイデータやカスタマイズを外出先でも確認できるようになったのである。

アルカディア2005年2月号より。IIDX WAVEのロゴマークが確認できる。カスタマイズだけでなく、EXPERTモードでオリジナルコースを作成することができる。ただし設定できるのは4曲まで。

アルカディア2005年1月号にもIIDX WAVEの画面が紹介されている。なお携帯サイトのサービス開始時期は、「iモード」と「ボーダフォンライブ!」が11月上旬、「EZweb」が12月予定と記されている。

アルカディア2004年12月号より。IIDX WAVEではライバルとのスコアの比較だけでなく、携帯電話の待受画面(スマホのホーム画面背景にあたるもの)をダウンロードできることが紹介されている。

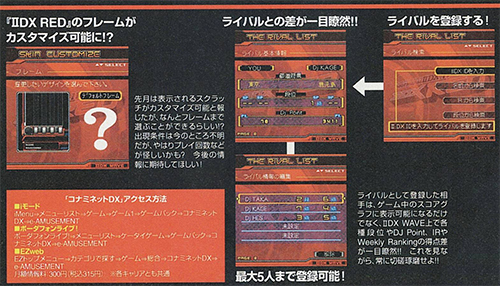

DTMマガジン2006年1月号より。ケータイFlash(Flash Lite)とは、当時普及していた動画・ゲームコンテンツ用の規格で、従来のJavaと比べて端末のキャリアを問わずに同一のファイルでコンテンツを配信できるという利点があった。

携帯電話向けのFlashコンテンツは100KBを超えると多くの機種で動作しなくなってしまう。GOLI氏のイラストを複数表示させるのは難しい

9th style以降、e-amusementに対応し、自身のクリアランプやスコアデータを記録できるようになったIIDX。IIDX REDでは「ライバル機能」と「スコアグラフ」の追加により、オンラインを介して手軽に他のプレイヤーとスコアを競い合うという新たな楽しみ方が加わった。

さらに、カスタマイズ要素が導入されたことで、自分専用の画面構成にできる楽しみも増え、クリアやスコアを狙う以外の遊びの幅も広がった。システム面においても、まさに近代IIDXの基礎を確立したと言えるだろう。

「蠍火」─動画時代の産声は歴史的にうるさい

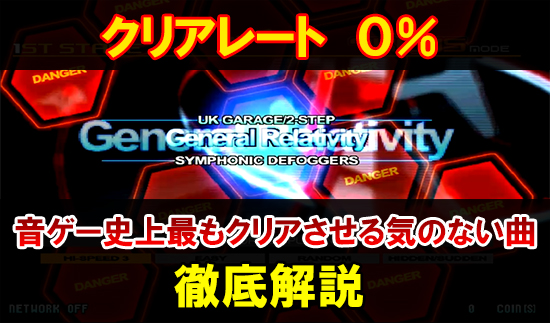

本作のONE MORE EXTRA楽曲は「ピアノ協奏曲第1番”蠍火”」であった。これは、GENOCIDE(ANOTHER)でHARDオプションを付け、かつDJ LEVEL AAAを達成することで出現する。

当時の環境下でこの条件を満たし、「蠍火」を出現させることができたプレイヤーはごくわずかだったと言われており、「蠍火(ANOTHER)」自体が、10th styleまでの楽曲と比べて段違いに難しい譜面になっていた。

ONE MORE EXTRA楽曲は、超上級者のみが挑戦できる、いわばエンドコンテンツのような存在であり、一般的なプレイヤーにとってはどんな曲か聞くことすら困難なものだった。しかし、この「蠍火」は、多くのプレイヤーにボス曲としての存在感を強く印象づけることになる。いったいなぜなのか…

そのきっかけは、初めて「蠍火」をクリアしたプレイヤーの様子を収めた映像がインターネットにアップされたことだった。

蠍火(SP ANOTHER)を初めてクリアしたとされる動画(外部サイト。音声が流れます)。プレイヤーはPXY!(ぺきし)氏、「すげすげヴォー」の発言はMASA氏である。出現させること自体が極めて困難だった蠍火を、通しでプレイしている様子を収めた貴重な動画。

2004年当時、動画撮影が可能なデジカメや携帯電話は存在していたものの、画質も悪く秒数制限などもあり、手軽に動画を撮影できるような時代ではなかった。また、誰かが撮影した動画を視聴するには、個人のウェブサイトにアップされた動画ファイルをパソコンにダウンロードする必要があったのだ。

現代のような動画ストリーミングプラットフォームは存在せず、プレイ動画が公開されること自体が珍しい時代だったのである。

そんな中で公開された「蠍火」のプレイ動画は、多くのプレイヤーに衝撃を与えた。辛うじて見える譜面から攻略法を模索する者、単にワンモア曲を聴きたい者、「すげすげヴォー」というネタ動画として楽しむ者など、多様な理由でこの動画が視聴され、「蠍火」は「ボス曲」として多くのプレイヤーの記憶に深く刻まれることになった。

翌2005年にはアメリカでYouTube、2006年にはニコニコ動画がサービスを開始するなど、インターネットでの動画視聴時代が目前に迫っていた2004年において、この「蠍火」の動画は、まさにIIDX界における動画時代の幕開けを告げる歴史的な出来事だったと言えるだろう。

IIDX RED限定要素あれこれ

IIDX REDでは革新的要素が数多く実装されたが、中には今作限りで廃止されてしまった要素も存在する。ここではIIDX REDでのみ実装された要素を紹介する。

マスコット・進行ゲージバー

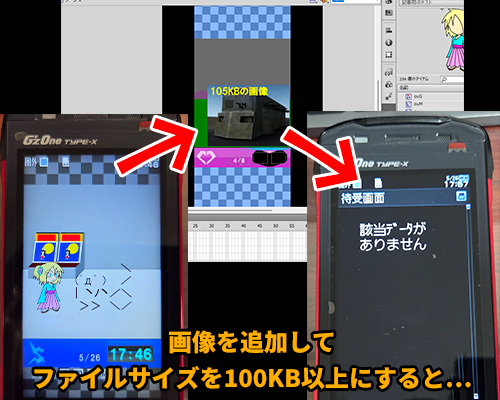

「マスコット」とは、スコアグラフ内にキャラクターを表示するカスタマイズ、「進行ゲージバー」は楽曲の再生位置を示すオレンジ色のバーをキャラクターのイラストに変更できるカスタマイズである。

プレイヤーからの評判がイマイチだったのか、次回作HAPPY SKYでは廃止されている。

進行ゲージの一例(この画面は家庭用IIDX REDの設定画面)。キャラクターがレーン部分にはみ出してしまうため視認性に悪影響を及ぼしてしまうと敬遠されたのだろうか?

斜めグルーブゲージ

IIDX REDのフレームではグルーブゲージが斜めになっている。これまでのデザインを刷新したのだが、次回作では真っすぐに戻っている。

斜めだと視界の端でゲージ残量を把握しにくいという声が多かったのだろうか?

特徴的な斜めグルーブゲージ。後にIIDX 17 SIRIUSのPARALLEL ROTATIONでIIDX RED風フレームが登場した際のグルーブゲージは真っすぐになっている。

起承転結ムービー

起承転結ムービーは、ムービー製作スタッフ主導で制作された楽曲群で、一人のデザイナーが4曲を担当している。起承転結ムービーに該当する楽曲は、曲名表示画面にマークと数字が表示される(コアのマークの「3」なら「CORE ARENA」の「転」のムービーといった具合)。

現在では多くの楽曲が削除されてしまっており、現行バージョンで起承転結の全てが残っているのは「CORE ARENA」のみである。

起承転結ムービーは「DRIVING MUSIC」「GLOBAL TRAVEL」「CORE ARENA」の三種類。それぞれ「VJ GYO氏」「F-FLY氏」「HES氏」が担当している。あくまでムービーのつながりを示しているだけで、起承転結の順でプレイしても隠し要素は出現しない。

ムービーという要素にフォーカスした試みで今作限定の企画に終わったが、次回作HAPPY SKYもムービーに力を入れたバージョンになっているため、その精神は受け継がれている。

IIDX REDの「改革」は成功したのか?

果たして、IIDX REDはこれまでの閉塞感を打ち破り、IIDXの新たな時代を切り開くことができたのだろうか。

「BEGINNERモードの強化」「ライバルシステム」「スコアグラフ表示」「スキンカスタマイズ」「HARDクリアランプ」。これらは現代のIIDXにおいても欠かせない要素であり、これらが導入されたIIDX REDがIIDXの節目となるバージョンであることは間違いない。システム面だけでなく、サウンドやビジュアルでも新たな挑戦を成し遂げ、プレイヤーにIIDXが大きく変わったと強く印象づけることに成功したのである。

そして、本作で起用されたDJ YOSHITAKA氏やTatsh氏は、続編のHAPPY SKY、DistorteDと段階的にdj TAKA氏から制作を任され、IIDXに新風を巻き起こしていくことになる。

そして時は流れ…

「ゲームを作りたい」という夢を抱いてコナミスクールへ入学し、IIDXのサウンドデザイナーに抜擢されたDJ YOSHITAKA氏は、その夢を叶えるべく全く新しいゲームを手掛けることになる。

DJ YOSHITAKA氏:蔭山プロデューサーやTAKAさんに『beatmaniaIIDXシリーズ』の制作でいろんな経験を積ませてもらい、満を持して自分自身のさらなる飛躍と自分の好きなゲームを作る夢をかなえるために(REFLEC BEATの)ゲームディレクターへ名乗りを挙げたのが始まりです。

アルカディア 2010年12月号

「REFLEC BEAT」─DJ YOSHITAKA氏自らが一から作り上げた初の作品でありながら、対戦型の音楽ゲームとして大ヒットを記録した。その手腕は高く評価され、同氏はビーマニシリーズの顔としてだけでなく、同社のアーケード部門を統括するポジションにまで上り詰めていくことになる。

そして…

2025年5月15日付 コナミグループ株式会社ニュースリリースより。2025年6月、DJ YOSHITAKA氏は新会社「株式会社コナミアーケードゲームス」の代表取締役社長に就任することになった。

グループ会社の役員人事に関するお知らせ 当社のグループ会社の役員人事について下記の通りお知らせします。

記 株式会社コナミアーケードゲームス(2025年6月2日付)

氏名 西村 宜隆

新 代表取締役社長 兼 株式会社コナミアミューズメント 常務執行役員 第1制作本部 本部長

旧 株式会社コナミアミューズメント 常務執行役員 第1制作本部 本部長

コナミグループ株式会社 ニュースリリース

…というのがDJ YOSHITAKA氏の経歴であると紹介されることが多いが、これは事実と異なる。

麺でビーマニのテッペンを獲った男

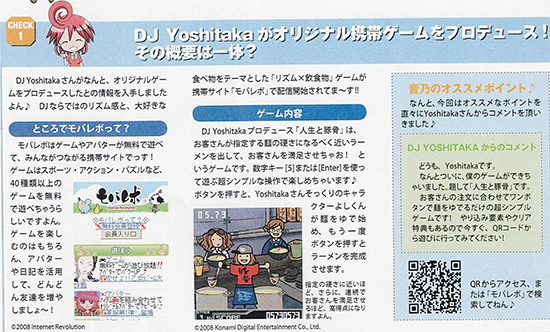

コナミが過去に運営していた携帯電話向けポータルサイト「モバレボ」。同サイトでは、主に携帯電話向けの無料Flashゲームやコミュニケーションツールを提供していた。

DJ YOSHITAKA氏が初めて手掛けたゲームは、この「モバレボ」のケータイFlashゲームなのである。

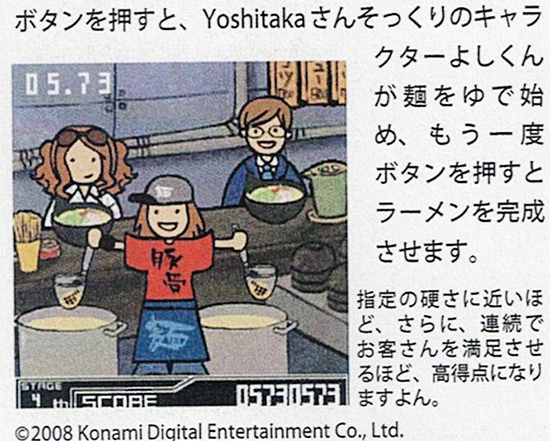

2008年夏、DJ YOSHITAKA氏は「モバレボ」で「人生と豚骨」という無料ゲームをプロデュースしている。

「REFLEC BEATの生みの親」というイメージが強いDJ YOSHITAKA氏だが、同氏が初めて制作したゲームは「ワンボタンで麺を茹でてラーメンを作るゲーム」だった。

アルカディア2008年8月号より。携帯電話の「5」キーを押す間隔でお客さんの好みの硬さに麺を茹で上げる「リズム×飲食物ゲーム」。現在はモバレボのサービスが終了しており、プレイすることはできない。

感想・情報等は下記フォームや、X(Twitter)のリプライ及びDMでも投稿可能です。特に下記の情報を探しています。

- 初代五鍵や初代IIDXのロケテ版を目撃orプレイした方

- ビーマニ関連を扱った一般雑誌・テレビ番組等をご存知の方