ゲーメストがビートマニアの記事を掲載

音ゲー記事の連載を巡る裏話

2025/11/9 追記編集

このテーマは以前も紹介しましたが、その後の調査・取材で得た情報を反映し、新たな記事として作り直しました。

ゲームセンターで五鍵2ndMIXが大ヒットして数ヶ月が経った1998年5月前後から、ゲーム系メディアでも、徐々にビートマニアの記事が掲載され始めた。

ビートマニア1stMIXが稼働したのは1997年12月だが、ゲーム系雑誌が本格的に記事として取り上げるまでに約5ヶ月もの時間を要している。ゲーム系雑誌は、当時のビートマニアの大ヒットというムーブメントを見逃してしまったのだろうか。

実は、この時期にゲーム系メディアがビートマニアを大々的に扱わなかったのには理由があった。いったいこの時期に何が起きていたのだろうか。

今回の記事作成にあたり、当時ゲーメストでビートマニアなどの音ゲーを担当されていたライターの「はまー氏」にご協力頂きました。この場を借りて深く感謝申し上げます。

遂にゲーメストがビートマニアの記事を掲載

これまでビートマニアについてほぼノータッチだったゲーメストが、5月15日発売のゲーメスト5月30日,6月15日合併号で初めてビートマニアの記事を掲載した。ゲームセンターでは既に2ndMIXが稼働していた時期である。

内容は「ライターがビートマニアをプレイする写真をマンガ風に紹介したもの」「ビートマニアの画面説明と遊び方」「サントラ"BEATMANIA REMIXES"の紹介」となっており、攻略記事は無かった。

ゲーメスト(5月30日,6月15日合併号)で初めてビートマニアが扱われた。コナミの販売促進部も特別出演している。

ゲーメストといえば、いにしえの時代からアーケードゲーム専門誌として定評のある雑誌である。ビートマニア1stMIXが稼働してから5ヵ月経過している時期の記事としては、若干物足りなさが感じられる内容だった。これは一体なぜなのだろうか。

この記事の最後では「果たして続けさせてもらえるのか!?待て次号!!」と締めくくられているのだが、じつはゲーメスト編集部ではビートマニアの記事を掲載することが困難な事情があった。

ゲーメストの元編集長の石井ぜんじ氏は、著書「ゲームセンターを10倍おもしろくした本!」で次のように語っている。

『beatmania』シリーズを始めとした音楽ゲームは、ゲーメストで必ず取り扱わなければいけないタイトルだった。しかし初代『beatmania』がほとんど扱われていないのは、この時期にメーカー取材が断られていたからである。

ゲームセンターを10倍おもしろくした本!

ゲーメストは、ビートマニアのブームを見逃したのではなく、記事を書くことができなかったというのである。

これには外部的な要因(コナミから取材を断られていたこと)と、内部的な要因(編集部での反対意見の存在)の両方があり、上で紹介した記事はこれらの問題を乗り越えて掲載されたものだったのである。

そこには、ビートマニアというゲームを高く評価し、ゲーメスト編集部の反対を撥ね退けてビートマニアの記事を掲載しようとした一部のライター達の知られざる戦いがあった。

コナミはなぜゲーメストの取材を拒否したのか

非ゲーム系の雑誌には記事を載せていた

ゲーメスト編集部は、ビートマニア1stMIXの稼働時期に、コナミに対して何度も取材を申し込んだが断られてしまった。

ところが、ビートマニア2ndMIXが稼働する頃になると、冒頭で紹介した記事のように、コナミの販売促進部が特別出演するようになっている。

この短期間でコナミの方針が変わったのはなぜなのだろうか?

筆者や編集者は、広報を通じて何度も取材を申し込んだ。何か問題があるなら、直接関西に出向いてお話をさせてもらうこともお願いした。しかし依然として取材ができない状態は変わらず、その理由も判然としないままであった。

ゲームセンターを10倍おもしろくした本!

じつは、ゲーメストは取材を断られていた時期にも、複数の雑誌でビートマニアの紹介記事が掲載されているのである。

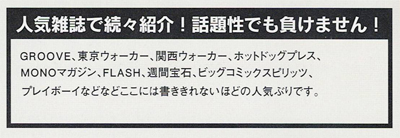

しかも、ゲームセンターのオペレーター向けのコナミのフリーペーパー「KONAMI arcade magazine vol.4」では、これらの雑誌で話題になっていることをウリにしているのである。

KONAMI arcade magazine vol.4(1998年3月3日発行)より。ビートマニアが人気雑誌で紹介されていることをアピールしているが、この時期にゲーメストは取材を断られていた。

これらの雑誌は、「東京ウォーカー」「ホットドッグプレス」「GROOVE」など、いずれも一般の週刊誌や音楽雑誌である。

ビートマニアは元々、普段ゲームセンターに足を運ばなかったような層をターゲットに開発されたゲームである。この時のコナミは、ビートマニアを宣伝を打つべき媒体をゲーメストのようなゲーマー向けの雑誌ではなく、このような一般人が目にする雑誌に絞り込んだのではないだろうか。

ホットドッグプレス1998年1月25日号では「ゲームマニアのためのゲーセン時代は終わった」「一般人たちをゲームセンター通いに誘っている」という過激な文言も。

ビートマニアはエレメカ?ビデオゲーム?

そもそも、当時のコナミはビートマニアという機種をどのようなカテゴリーとして捉えていたのだろうか?

KONAMI arcade magazine vol.4の商品ラインナップでは、ビートマニアはビデオゲームに分類されている。

KONAMI arcade magazine vol.4(1998年3月3日発行)より。ビートマニアは「ファイティング武術2nd!」等と同じビデオゲーム扱いになっている。ジャンル部分の背景色は開発事業部ごとの色分けだと思われる(ビートマニアはエレメカ等を扱うGM機器事業部で開発されたため他のビデオゲームと色分けが異なっているものと思われる)。

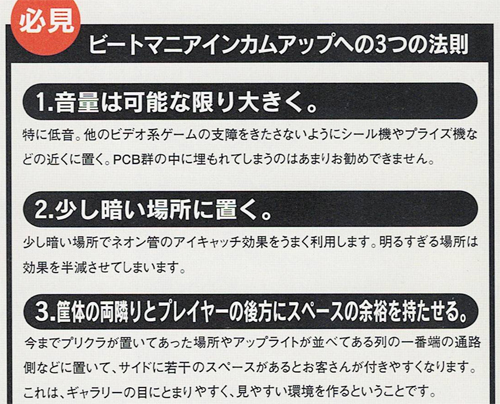

また、KONAMI arcade magazine vol.4では「ビートマニアインカムアップへの3つの法則」として、「シール機やプライズ機の近くに設置するとよい」「PCB群(座って遊ぶタイプ)の中に置くのはオススメしない」「アップライト筐体(立って遊ぶタイプ)が並べてある場所に設置するとよい」と書かれている。

この記事からは、コナミが「ビートマニアをどんな場所に設置して欲しいのか」「どのような客層をターゲットにしたいのか」が読み取れる。

KONAMI arcade magazine vol.4(1998年3月3日発行)より。一般的なビデオゲームではなく、シール機やプライズ機を目当てに来店する客層に訴求したいという意図が読み取れる。

ライト向けからコア向けへ…2ndMIXでの方針転換

1stMIX稼働後に行った市場調査で、ビートマニアにコアなユーザーがついていることを知った製作チームは、ターゲットとする客層をライトユーザーからコアユーザーに切り替えている。

はじめ狙っていたプレイヤー層というのは、あまりゲームをしない男の子や女の子だったんですよ。にも関わらず、コアなプレイヤーがついた……

この「beatmania」のターゲットは、最初ライトユーザーを考えていたけれど、コアユーザーを想定して作らなければならないと思いました。

ビートマニア プレスミックス

もちろん、事の真相は当時のコナミの担当者しか分からない。

これは筆者の推測だが、元々ライトユーザー向けに作ったビートマニアが、2ndMIXでコアユーザー向けに大きく路線変更したことに伴い、ゲーム雑誌の取材を受け入れるようになったのではないだろうか?

ビートマニアの記事ができるまで

ビートマニアに魅せられたライター達

一方で、ゲーメスト編集部内でもビートマニアの扱いに関して意見が分かれていた。

石井ぜんじ氏は著書の中で以下のように述べている。

編集部内には、音楽ゲームに対しての理解が低い編集者、ライターがいたことも確かである。これは新しいものが出てきたときには、ある程度仕方のないことだと言える。音ゲー好きのライターは、彼ら(特に編集者)を説得しながら企画を通していく必要があった。

ゲームセンターを10倍おもしろくした本!

編集部内でビートマニアの面白さを広めた人物は、ライターの「スー氏」だった。1998年初頭、ゲーメスト編集部近くのゲームセンター「ZEST」(東京都千代田区神田小川町3-14-1。後に閉店した)でビートマニア1stMIXが稼働し、「面白いゲームがある」と何人かのライターを誘って広めていったという。

その中の一人であり、後にゲーメストのビートマニア担当となるライターのはまー氏に、当時のお話を取材することができた。ゲーメストライターの目には、ビートマニアはどのように映ったのだろうか。

筆者:

ライター仲間や、はまーさんご自身のゲーセンコミュニティの中では、格闘ゲーム全盛期の中で突如ゲーセンに現れた「ビ―トマニア」というゲームはどのように見られていた(評価されていた)のでしょうか?

※例)「斬新なジャンルだ」「自分達とは違う客層が遊ぶもの」「音がうるさい」など…はまー氏:

当サイトによる本人への取材

最初は当たり前ですが、単純に「面白いゲームが出たな」というだけの話で、ブームになるとか一大ジャンルを築き上げるとか、そこまで考えはしませんでした。ただ、タイミングを合わせてボタンを押し、その正確さがスコアに表れるという仕組みはゲーム黎明期からの根源的な要素ですし(言ってしまえば、インベーダーで弾を当てるのと同じ感覚です)、そのガイドが視覚ではなく聴覚にも訴えかけるものというのは斬新でした。筐体や楽曲のコンセプトもそれを理解したつくりだったので、趣向が違うからゲーマーにはウケないという偏見はなく、むしろどちらかと言えば「コアなゲーム業界に別のコアな世界(一般の音楽カルチャー)をうまく落とし込んでくれたな、これは良いコラボだ」という感覚でした。

ビートマニアは攻略が必要なゲームなのか?

ところが、この面白さを記事で紹介しようとしたところ、編集部からは「あれって攻略する意味あるの?」という懐疑的な意見が出たのである。

現代の音ゲーマーなら、「音ゲーに攻略法は存在する」ということに異論は無いだろう。運指や練習方法などを工夫しなければ、最上位譜面をクリアすることなどおぼつかない。

しかし、まだ音ゲーというジャンルすら存在していない1998年当時において、ビートマニアというゲームは「譜面の通りにボタンを押すだけ」「コズモギャングスのようなもの」と認識されていた節があった。

筆者:

「音楽ゲーム」というジャンルが存在しなかったビートマニア稼働当初、ゲーメスト(新声社)の社内では、ビデオゲームのようなガッツリとしたものではなく、「体感ゲーム」や「エレメカ」のような括りで扱われていたのでしょうか?はまー氏:

当サイトによる本人への取材

少なくとも私が知るかぎりでは、攻略が必要な体感ゲームというよりは、タイトー「ソニックブラストマン」やナムコ「コズモギャング」のような「楽しいけど攻略記事は書けない類のもの」という空気感だったと思います。

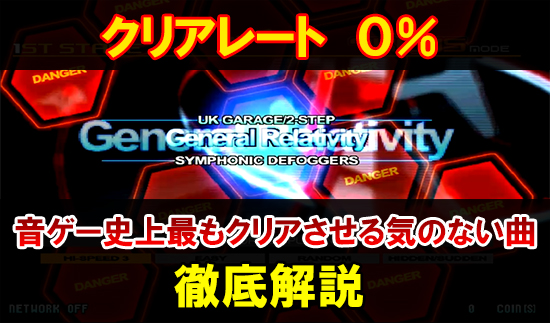

そんな中、1998年3月26日にビートマニア2ndMIXが稼働。前作の最高難度の譜面だったハウス(20,NOVEMVER)を超える高難度譜面が複数登場し、更に攻略要素が高まったのである。

ライターのスー氏、はまー氏らは、編集部を説得し、まず「ムーブメント特集記事」としてスポット企画を立て、読者からの反応次第で継続するか決めるという条件で記事の掲載にこぎ着けたのである。

こうして生まれたのが冒頭で紹介した記事であり、まさに予告文の通り「続けさせてもらえるのか分からない」という綱渡り的な企画だったのだ。

はまー氏:対戦格闘の勢いがあるからページがあまりとれない、というのならわかるんですが、攻略する価値がないと言われたのにカチンと来ちゃって。なんとかして、どこかで1回「beatmania」における攻略とは何か」というのを世間に知らしめたいなと思いました。

ゲームセンターを10倍おもしろくした本!

はじめての攻略記事

無事2回目の記事が掲載

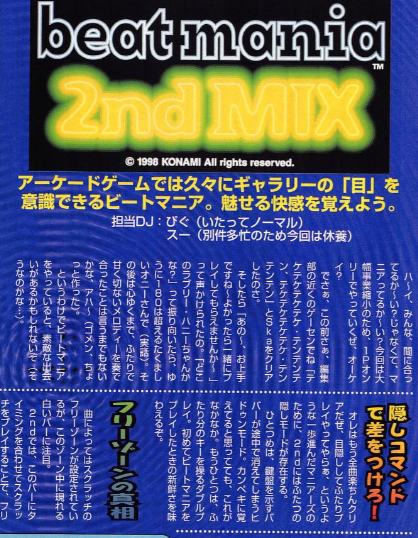

2回目の記事はゲーメスト(1998年6月30日号)に掲載された。内容は、2ndMIXの隠し要素「DOUBLE PLAY」「HIDDEN PLAY」のコマンド紹介と、フリーゾーンでGREATを出す方法、楽曲人気投票企画だった。

そして、いよいよ「次号でハウスの攻略記事を掲載する」と予告している。

タラタラと始まった感のある本連載だが、次号からは、ついにビシッとした攻略を開始(あくまで予定)だ。

記念すべき第1回の攻略曲は、初代ビートマニア最大の難関にして、ギャラリーへのアピール度も1、2を争うステージ3の難所「HOUSE」。

ゲーメスト 1998年6月30日号

ゲーメスト(1998年6月30日号)より。「鍵盤を示すババーが途中で消えてしまうヒドゥンモード」となっているが、いちいち気にしてはいけない。

最初の攻略は「ボーパーの取り方」

そして、ゲーメスト(1998年7月15日号)では「スコア(10万点方式)の算出方法」と、「ボーダーボーナス+10万点(パーフェクト)」(通称「ボーパー」)の取り方を紹介。

五鍵ビートマニアには、オールGREATによる「パーフェクトボーナス」に加えて、グルーブゲージが赤ゾーンギリギリの状態でクリアすることで獲得できる「ボーダーボーナス」が存在しており、空打ちPOORでグルーブゲージを調節することで両方のボーナスを獲得する「BORDER+PERFECT」がスコアの理論値である。

実例として「アンビエント(BEGINNING OF LIFE)の終盤で空打ちPOORを何回出すとボーダーになるか」を解説している。

ゲーメスト(1998年7月15日号)より。五鍵THE FINALでは「PERFECT+BORDER」と表示されるが、2ndMIXでは上の画像のように「BORDER+PERFECT」と表示される。「ボーパー」と略すのは2ndMIX時代の表記に従ったためだと思われる。

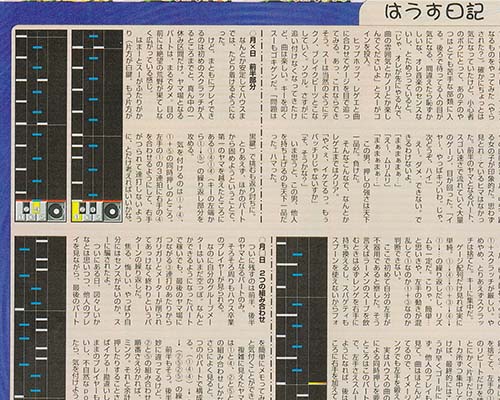

はうす日記

このゲーメスト(1998年7月15日号)では、予告通りハウス(20,NOVEMBER)の攻略記事も掲載されている。

特に難しい部分だけ譜面を抜粋して、練習の様子を書いた日記風の記事になっている。

攻略方法については、鍵盤を左から1・2・3・4・5とした上で、譜面の構造を分解して「ここは(1・4・4)→(2・5・5)→(2・5・2・5)の繰り返し」(HOUSE後半の難所部分)といった感じで、それぞれの鍵盤を左右どちらの手で叩くかという内容となっている。

「どの指で押すか」という細かい運指までは言及していないものの、譜面の掲載と大まかな押し方を指南している。遂にゲーメストでビートマニアの攻略記事が掲載されたのである。

ゲーメスト(1998年7月15日号)。日記形式になっているが、最終的にクリアできたとは書かれていない。

気を付けるのは①+④、①+⑤の同時押しのところ。左手の①の3連拍に右手の④を合わせるようにして、右手がつられて連打しないように、とだけ考えればいいかな。

配列だけ見れば実に単純。①→④→①+③→④→①→…の繰り返しだし、リズムも一定だ。こきゃ、簡単…と思いきや、左手の動きが混乱して①なのか①+③なのか判断できない。

実はハウスの曲の中で片手による同時押しを要求されるところはこのパートだけなので、左手さえスムーズに動くようになれば、後は空いたところに右手を加えて完成だ。

ゲーメスト 1998年7月15日号

ベーマガが2ndMIXの全譜面を掲載

2ndMIX攻略の決定版

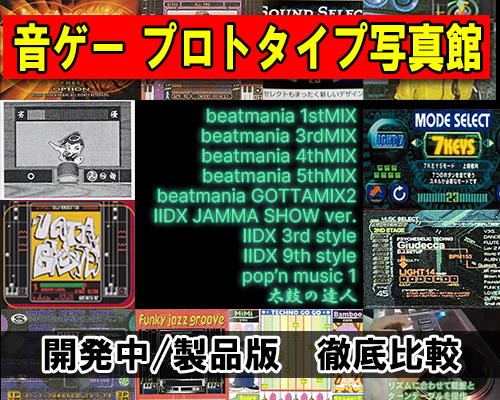

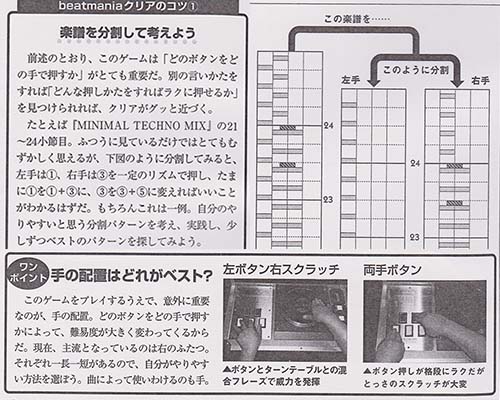

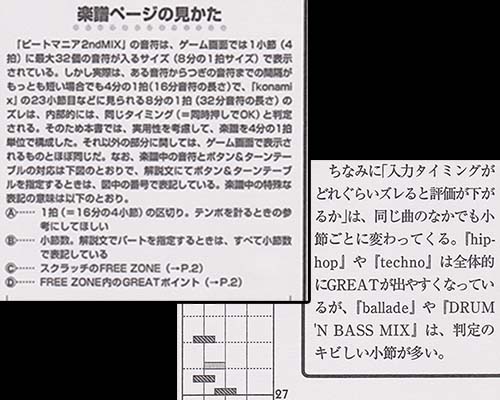

ゲーメストに「はうす日記」が掲載された直後の1998年7月8日、マイコンBASICマガジン(以下、ベーマガ)に、2ndMIX攻略記事の決定版ともいえる記事が登場した。

マイコンBASICマガジン1998年8月号綴じ込み付録「beatmania 2ndMIX Funky DJ Guide」である。

この付録では24ページ綴じ込み小冊子で2ndMIXの全譜面を掲載。各楽曲のBPM推移・ノーツ数などの楽曲データだけでなく、各ページのコラムでスコアの計算方法・判定の仕様・上達のコツ・関連グッズなども掲載しており、この時期としては非常に完成度の高い攻略冊子となっている。

ベーマガ1998年8月号小冊子から抜粋。ベーマガも譜面の要素を左右の手に割り当てる解説をしており、当時の攻略のスタンダードな形だったものと考えられる。

リズムの取り方については「ズンチャッズチャッ、チャー」「チャチャッチャー」「ターンターン、チャ(最後のチャがスクラッチ)」など、擬音を駆使して解説している。

ピアノのフレーズは、どれも同じリズムに見えて微妙にちがうので注意。7小節目「ターンターン、ズチャッチャズッチャ」。8~10小節目は「ズッチャ、ズチャ、ズチャッズチャズッチャ」、28~35小節目は「ズチャーンチャ、ズチャッチャッ、ズチャズチャ」だ。27小節目は、③を右手で連打しつつ①(①+⑤)を左手で押す。リズムは「ダダダダ、ダダダダ、ダダダダ、ダッダダ」。

ベーマガ1998年8月号小冊子 20,november(single mix)攻略ページ

また、この小冊子では「プレイする前にターンテーブルを回してみて重さをチェックしよう」といった筐体ごとの個体差や、判定の内部的な処理についてなどかなりマニアックな内容も紹介している。

しかしながら誤った解説もあり、例えば「KONAMIX等の微ズレ配置は内部的には同じタイミングになっている(同時押しでOK)」と説明されているが、2ndMIX実機を所有しているLay氏に検証して頂いたところ、微ズレ配置の判定は「見た目通りにズレている」ということが確認できている。

ベーマガ1998年8月号小冊子から抜粋。「微ズレ配置は内部的には同時押し扱い」「判定は曲ごとではなく小節ごとに異なる」といった細かな仕様まで説明しているが、これは誤りである。

ゲーメストとベーマガ

前項で紹介したゲーメスト(1998年7月15日号)は、6月30日発売で、このベーマガ8月号は7月8日発売である。つまり、史上初のビートマニア攻略記事はゲーメストが掲載したことになる。ベーマガとの差はわずか8日間であった。

ベーマガはパソコン雑誌でありながらアーケードゲームも扱っており、ゲーメストよりも早い時期から全国のゲームセンターと連携したハイスコアアタックを実施していたり、ストII全盛期はコンボ研究なども積極的に扱っていた。

ゲーメストとベーマガの関係について、はまー氏に聞いてみた。

筆者:

マイコンBASICマガジンに対してライバル意識などはあったのでしょうか?はまー氏:

当サイトによる本人への取材

方向性が違うし、そもそもゲーマーならどちらの雑誌も買うだろうし(笑)で、ライバルというほどの意識はありませんでした。当時なら、どちらかといえばネオジオフリークのほうがライバル雑誌に近かったと思います。ただ、ゲームタイトルやネタがかぶったときは、少し意識することはありました。それぞれ触れてないことが書かれていないか、どちらかが間違ったことを書いてないか(これが本当に怖い……)とか。

ゲーメスト 音ゲー記事が軌道に乗る

開発者インタビューが実現

話をゲーメストに戻そう。

次号のゲーメスト(1998年7月30日号)では、開発者インタビューを掲載し、2ndMIXの制作秘話を取材している。インタビューでは、「曲ごとに判定を変えている理由」や、「ダブルプレイは絶対に実装したかった」など貴重な話が出てきており、史料的な価値の高いインタビュー記事になっている。

(判定について)曲ごとに違っています。これはBPM(曲のテンポ)の早さによって実際は幅が違ってくるので微妙に調整をとってゲームとして成り立つようにしてあります。

最初の面やDJバトルは判定の幅を広くしてゲージが下がりにくくしてあります。

また、Greatの幅を狭くしてGoodの幅を広くすれば、ゲージは下がりにくいが、点数は上がりにくくなります。ブレイクビーツがそれに当てはまりますね。

ゲーメスト 1998年7月30日号

スーさん&はまーさん 音ゲーコーナー担当になる

スー氏・はまー氏など音ゲー好きの一部ライターたちによって、ゲーメストにおける音ゲーコーナーの基礎は盤石となった。

ビートマニア3rdMIXが稼働する頃になると、これまで巻末に掲載されていた音ゲー記事は巻頭に掲載されるようになり、スー氏・はまー氏は音ゲー担当として攻略記事を任されることになった。

かろうじてベーマガに先んじて攻略記事を掲載したゲーメスト。コナミがビートマニア2ndMIXでコアユーザー向けに梶を切ったタイミングと、音ゲーの魅力を発信したいというライター達の熱量が嚙み合って成し遂げられたといえるだろう。

対戦格闘ゲームの情報が中心で、音ゲーに消極的だったと思われがちな同誌だが、決してそのようなことはなかったのである。

最後に、筆者がどうしても聞きたかった質問をはまー氏に投げかけてみた。

筆者:

ビートマニア担当だった「スーさん」と「はまーさん」は、何となく「釣りバカ日誌」の主人公コンビ「ハマちゃん&スーさん」を彷彿とさせますが、単なる偶然でしょうか?はまー氏:

当サイトによる本人への取材

ただの偶然ですw

どこかのゲームセンターに2人+編集さん1人でゲスト遠征したことがありましたが、そのときの告知ポスターでも見事にネタにされてました。

参考文献のご紹介

今回の記事の執筆にあたり、ゲーメスト元編集長 石井ぜんじ氏の著書「ゲームセンターを10倍おもしろくした本!」(スタンダーズ株式会社)を参考にさせて頂きました。

ゲーメスト創刊から廃刊までの様々な出来事を、ゲーメストの編集部やライター視点で振り返っており、アーケードゲームの歴史に興味のある方にお勧めできる内容となっております。

参考:出版社公式サイト(※当サイトはアフィリエイト等を一切利用しておりません)

「ゲームセンターを10倍おもしろくした本!」の紹介動画(※外部サイト。音声が流れます)。ゲーメストにおけるビートマニアの攻略記事の紆余曲折について、はまー氏ご本人が語っているシーンもあります。

感想・情報等は下記フォームや、X(Twitter)のリプライ及びDMでも投稿可能です。特に下記の情報を探しています。

- 初代五鍵や初代IIDXのロケテ版を目撃orプレイした方

- ビーマニ関連を扱った一般雑誌・テレビ番組等をご存知の方